東京藝大・漆芸研究室の授業を視察しました

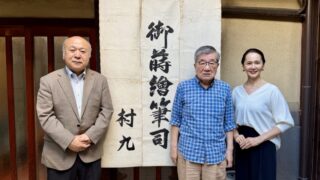

(写真左から小椋教授、中根、佐々木、ロクシタン中原様、青木教授、ロクシタン鈴木様、教育研究助手の新井様)

7月16日(水)、ロクシタン・ジャポンの皆さまと共に、東京藝術大学 美術学部 工芸科 漆芸研究室を訪問しました。

今回の訪問は、ロクシタンの「WE ACT投票」による寄附金を活用した、「伝統的技術の継承」プロジェクト第三弾の一環として行われたものです。

ロクシタンは、世界各地で失われつつある文化や技術を守る活動を続けており、「伝統的技術の継承」はブランドの6つのサステナブル・コミットメントのひとつに掲げられています。

ロクシタン・ジャポンでは、日本文化の象徴ともいえる「漆芸」を支援すべく、ウルシネクストとともに取り組みを進めてきました。

第一弾は、名田庄総合木炭の木戸口氏による研磨用「駿河炭」の製炭活動を支援。第二弾は、茨城県奥久慈での国産漆の優良苗木「茨城夢プラン」への支援。そして第三弾となる本年は、漆芸を学ぶ若い世代への直接的なサポートとして、資材、材料の一部を藝大の学生に提供することが叶いました。

(学生らに届けられた木戸口さんの研磨用「駿河炭」)

近年、漆や金といった漆芸に不可欠な材料は、価格が数倍にまで高騰しています。良質な道具もやはり高価で、学生たちの大きな負担となっています。

研磨に使用される駿河炭は、表面をミクロ単位で平滑に仕上げることができる、漆芸にとって欠かせない貴重な道具です。現在、その製造を担える職人は、名田庄の木戸口さんほぼお一人。漆刷毛、蒔絵筆など、他の伝統的道具の作り手も同じ状況で、「道具の危機」は今や深刻な社会課題です。

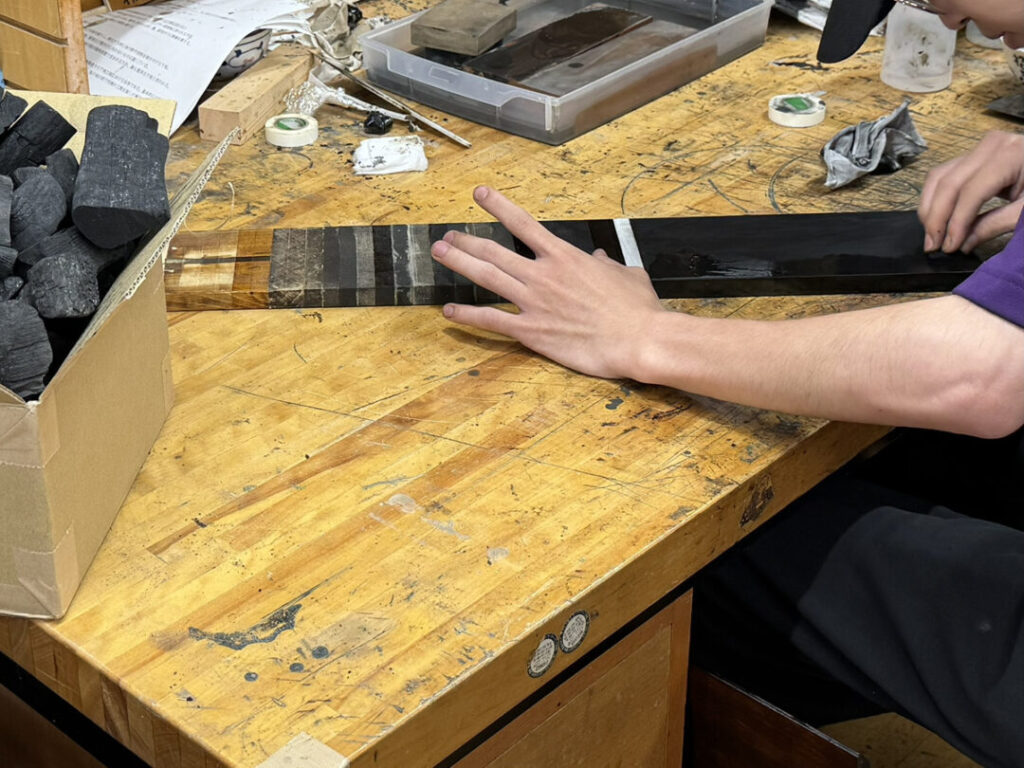

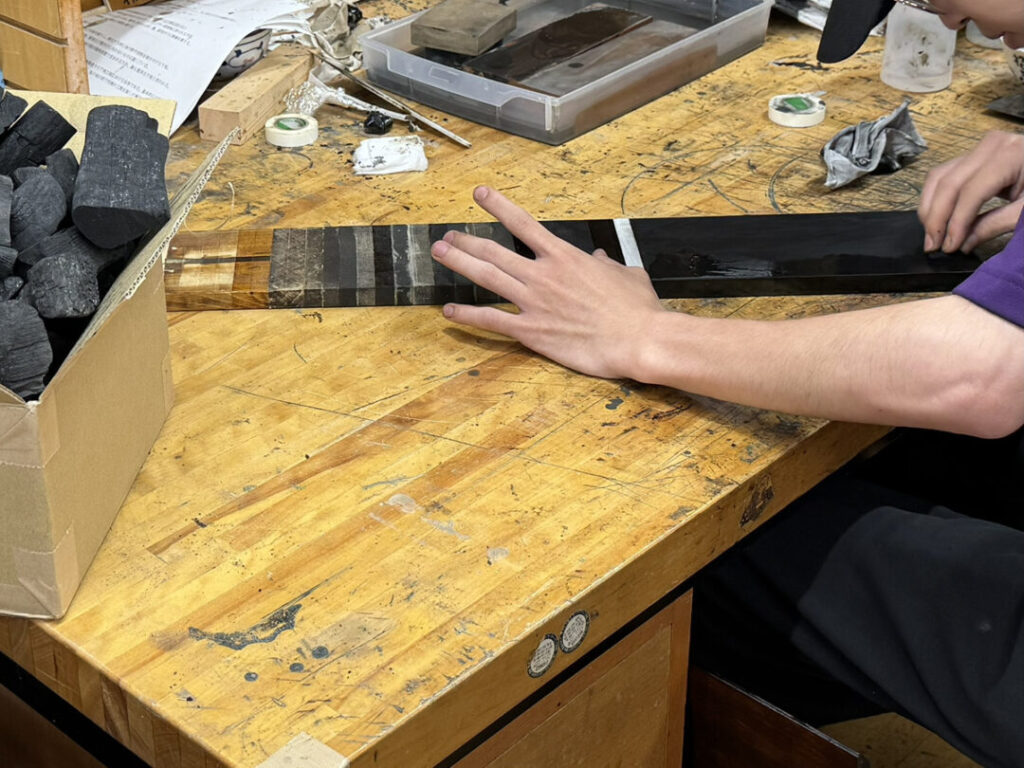

(駿河炭を使いやすいサイズに小さく切り分けて)

当日は教室にお邪魔し、駿河炭を使った制作授業の様子を拝見。2年生が後期の蒔絵制作に向けた下地板の研磨作業に取り組んでいました。駿河炭を手に、漆と丁寧に向き合うその姿からは、確かな技術への探求心と、ものづくりへの情熱が伝わってきます。

現在ではサンドペーパーなどの代替素材も使われていますが、青木教授によると、駿河炭でなければ得られない平滑さや質感があるのだそう。良い作品を作るためには、良い道具が不可欠であることを、学生たち自身も実感しているようでした。

(研磨作業に集中する学生の手元)

(駿河炭で下地板を整える様子)

今回の支援について、漆芸研究室の小椋、青木両教授、教育研究助手の新井様より、「現場のニーズに合った、とてもありがたいご支援」とのお言葉を頂戴しました。

ロクシタンとともに、次代を担う若い人たちへ最高品質の道具を届けられたことを、私たちも大変嬉しく思っています。皆様からの応援がこのような形になりましたことをご報告しますと共に、心より感謝申し上げます。

駿河炭に続き、今後、9月中を目処に蒔絵筆を支援させていただく予定です。

urushiという日本独自の文化・技術を、未来につないでいくために。ウルシネクストは今後も、現場の声に寄り添いながら、「伝統的技術の継承」に取り組んでまいります。

(漆芸研究室の授業を視察)

執筆者プロフィール

-

YUI JAPAN主宰/NPO法人ウルシネクスト理事

JAL国際線CA・要人接遇を経てYUI JAPAN主宰。「うるしのある麗しいくらし」をテーマに、心豊かなライフスタイルを提唱。最上質の輪島塗を厳選してご紹介し、お誂え、商品開発も行う。漆工藝をはじめとした伝統文化に関する執筆、講演、ワークショップ、「和の作法」指導など活動は多岐にわたる。伝統を未来へつなぐため、「日本の美意識」を国内外へ伝え続けている。

公式Webサイト

https://yuijapan.jp

最新記事一覧

公益財団法人お金をまわそう基金の助成先団体です

日本の歴史、文化、芸術、技術を支えてきた漆を後世に繋げていくための漆の森づくり、地域振興を目指す事業の公益性やその意義に共感いただき、助成いただいております。

お寄せいただいた助成金は、相模漆の復活で国産漆を増やす植栽事業に活用させていただきます。

皆様からのご寄付、ご支援をよろしくお願いします!